|

ISBN978-4-88978-081-9 |

三浦 暁子著 |

四六判 280頁

定価 (本体1,600円+税) |

|

|

| |

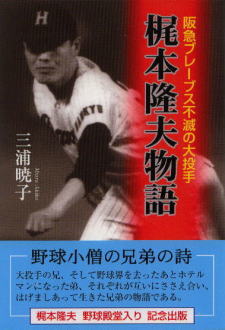

阪急ブレーブス不滅の大投手

梶本 隆夫物語 |

「野球小僧」という歌をご存じだろうか。

昭和26年(1951年)にヒットした歌謡曲で、当時、一世を風靡した人気歌手・灰田勝彦の名を不動のものにした名曲だ。

軽快なメロディにのって、「♪野球小僧に逢ったかい、男らしくて純情で、燃える憧れスタンドで、じっと見てたよ背番号・・」という胸にしみる歌詞が踊る。

灰田自身が大変な野球ファンで、「歌よりも野球が好きだ」と豪語していたほどだった。

いや、灰田だけではない。

戦後、日本人の多くが、野球に夢中だった。 大人も子供も、キャッチボールに精を出し、選手でもないのに野球帽をかぶっていた。

だからこそ、こういう歌ができたのだ。

戦争が終わり、新しい時代の到来をとまどいつつも受け止めながら、みんなが野球選手に憧れ、自らも野球小僧たらんとしていた。

昭和20年秋、一人の少年がキャッチボールを始めた。

終戦を告げる玉音放送が町に流れてから、1ヶ月ほどたった頃のことだ。

まだ「野球小僧」の歌を知る人はいなかったけれど、彼はまさに「野球小僧」そのものと呼ぶべき男の子だった。

ひょろりと背が高く、人一倍大きな手を持つ少年が大切に握っていたのは、一つのスポンジボール。 軟式テニスで使うふわふわのボールである。

物資乏しい折り、野球の硬球は手に入りにくかったのだ。

日常の食べ物さえ、ままならない日々。 闇屋に頼って、ようやくいくばくかの米や豆を手に入れても、その日のうちに食べきってしまう、そんな時代である。

野球のボールなど、お腹の足しになるはずもなく、後回しにされるのは当然であった。

しかし、少年は、そんなことには頓着しなかった。

スポンジボールであろうが、硬球であろうが、とにかく体を動かし、ボールを投げていられれば、幸福だったからだ。

少年は運動靴さえはいていなかった。 日本人離れした大きな足に合う靴が見つからず、ワラジを履いていたからだ。

足にはワラジ、手にはスポンジボール。 かなり珍妙ないでたちだが、フォームは驚くほどしなやかだった。

コーチがいたわけでもないのに、少年の体は弓のようにしなり、スピードのあるボールを生み出し続けた。

投げているのが楽しいから、ボールを握っていると幸福だから、ただそれだけの理由で、少年は投げ続けた。

もっと練習してうまくなろうとか、プロの選手になって金を稼ぎたいとか、そんなことは考えていなかった。

そもそも自分の将来について、真剣に思いを巡らしてはいなかったのだ。

空き地があって、ボールがあって、それを投げ合う友達がいる。 それだけでよかった。

それこそが、少年のすべてだった。

しばらくすると、3つ違いの弟も、キャッチボールに加わるようになった。

「兄ちゃんがしていることは何でもしてみたい。 兄ちゃんみたいになりたい」。

そんな思いが、弟を野球に向かわせた。野球をすること、それは兄に近づくことに他ならなかった。

その時、二人の兄弟は知らなかった。 自分たちが相次いでプロ入りし、大勢の観客を沸かせるようになることを・・・。

ただ楽しいからと握ったボールがお金を稼ぎ出し、数々の栄光を生むことになることも・・・。

そして、同時に、野球が二人に多くの苦しみ、悩みをもたらすことになることも・・・。

兄は弟に、弟は兄に、なるべく速いボールを投げ込み続けることしか考えていなかったのだ。

しかし、運命は兄をプロ野球の選手にいざなった。 彼はとくに覚悟を決めた様子も見せずにプロ入りした。 スポンジボールを握ってキャッチボールを始めたときの自然さで。

そして、その後の20年、ただ投げ続けた。

その間、楽しいことばかりではなかった。

ひどい罵声を浴びることも数多くあった。

「なんで俺がこんな思いをしなくてはならないんだ」と、唇をかんだこともある。

手にしたボールを思い切り、マウンドにたたきつけそうにもなった。

しかし、彼はそれをしなかった。 「自分は何も知らん田舎もんや。 野球しかできん、これしかないんや」と、呟きながら、ひたすらに、何も言わずに投げ抜いたのだ。

ポーカーフェースという言葉があるが、兄の場合は、そんな生やさしいものではなかった。

顔だけではなく、体全体、いや、生き方そのものに、感情がしまいこまれている。

プロ野球の選手を引退後、次第に人々の記憶から消えていくことも意に介さず、過去の栄光を懐かしむことさえせず、秋の日の朝、眠るように逝ってしまった。

最期の最期まで、静かに、穏やかに。

スポンジボールを握っていた手をきちんと胸に組み、眠ったまま逝ってしまった。

野球の職人、その言葉にふさわしい人生であった。

一方、そんな兄を慕い、同じプロ野球の世界に身を投じた弟には、また違った運命が待ちかまえていた。

兄のあとを追い、兄と同じチームで生きていこうと決心した弟に、神は過酷な試練を用意していた。

練習を積み重ね、プロの水にもなじみ、弟も次第に勝ち星をあげる力をつけつつあった。

しかし、入団してから5年が経ったとき、弟は激しい肘と肩の痛みに襲われる。

野球選手にとって、致命的な故障である。 投げたいのに投げられない。

黙々と投げ抜く兄に少しでも近づきたいと思っても、ボールを握ることさえできない。

その無念さ。 その悔しさ。

しかし、弟はその運命に押しつぶされはしなかった。

彼は兄のあとを追うのを辞め、自分の人生は自分で切り開こうと決心するのだ。

二人が野球を始めた頃、日本は今では想像できないほど貧しかった。

食べるものも十分とはいえず、冷暖房完備の部屋など、あり得ない。

もちろん、テレビゲームもパソコンも、そして、子供部屋もなかった。

ないないづくしの毎日を彼らは過ごしていかねばならなかった。

けれども、その頃の子供たちには、今の子供が失ってしまったものがあった。

空き地である。 町の空き地はそのまま少年達のグラウンドとなり、彼らを即席の野球選手に仕立て上げた。

空き地のマウンドにたてば、ユニフォームなど着ていなくても、男の子は主戦投手になれたのだ。

何もない時代だったけれど、いや、何もない時代だったからこそ、日本中に「野球小僧」と呼びたくなるような野球が大好きな少年があふれ、駆け回っていた。

野球こそが少年達の夢だった。

この物語は、そんな愛すべき「野球小僧の兄弟」が、夢を果たそうと二人で挑んだ戦いの記録である。

|

|