|

ISBN978-4-88978-091-8 |

青山 淳平著 |

四六判 384頁

定価 (本体1,800円+税) |

|

|

| |

|

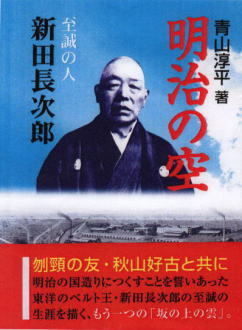

明治の空

至誠の人 新田長次郎 |

松山高等商業学校(現・松山大学)の生みの親である新田長次郎翁(雅号・温山)の生涯を、近代日本の形成と発展という視座からドラマチックに描いた自伝小説。

司馬遼太郎は秋山好古の親友だった新田長次郎を高く評価していたが、作品のなかに登場させることはなかった。

本書はそうした意味で、司馬遼太郎が書かなかったもうひとつの『坂の上の雲』でもある。

まえがき

「日本騎兵の父」とよばれた秋山好古(よしふる)には生涯、刎頸(ふんけい)の交わりをかわした事業家がいた。

新田長次郎といい、好古と同じ伊予松山の生まれである。

二十歳のときに大阪へ出て、皮革(ひかく)業に身を投じ、倦(う)むことのない研究心で発明と改良をつづけ、江戸の昔からの家内工業であった皮革業を一躍近代的な産業へと育てあげた立志伝中の人物である。

かれは名声を望まなかったから、その名が後世にひろくのこることはなかった。

長次郎は事業家の役回りを心得て、時代の後見役に徹していたところがある。

「皮革業界のエジソン」とも称される長次郎と好古との親交は明治三十年からはじまり、好古が他界する昭和五年十一月までつづいた。

とくに人生の円熟期から晩年になればなるほど、ふたりの交流は親密度をふかめていく。

予備役となった好古は大正十三年四月から郷里の私立中学の校長を勤めているが、この頃から夏休みを利用して毎年、北海道の十勝をおとずれ、長次郎が経営する製(せい)渋(じゅう)工場(槲(かしわ)の樹皮から皮のなめしに必要なタンニンを抽出する)、ベニヤ工場、煉乳工場を視察し、そのあと乳牛と競走馬の牧場へ通い、ここで馬の改良にとりくんでいた。

昭和五年四月、七十二歳の好古は高齢を理由に校長を辞した。

他界するのは七か月後の十一月四日である。

何か感じるところがあったのだろうか。

好古は五月に松山から和歌山の長次郎の別荘へゆき、夜は座敷で長次郎と布団をならべて眠っている。

それから六月に上京し、西銀座の新田ビルの落成式に参列して、長次郎と一日一緒のときを過ごした。

さらに七月、好古は脱疽(だっそ)におかされ、左脚が疼痛に襲われる不自由な身になっていたが、恒例になっている北海道行きの途中、わざわざ大阪へたちよってベルト工場を見学し、夜は長次郎の邸(やしき)のいつもの和室でともに枕をならべながら語りあった。

「好古が別れを告げにきた。そんな思いが胸中をよぎった」と長次郎はのちにこの夜のことを語っている。

時代はあいにく、金融恐慌のさなかだった。

この夏、長次郎は大阪にとどまったため、好古と新田牧場で過ごすことはできず、この夜がふたりの最期となった。

十一月十日、東京の青山斎場で催された秋山好古大将の葬儀に臨席した長次郎は、東郷平八郎や鈴木貫太郎など居並ぶ将軍たちから、

「あなたが、秋山君の親友の新田長次郎さんでしたか」と声をかけられ目頭を熱くするのだった。

晩年の好古がなにかに憑(つ)かれたように通いつづけた新田昭栄(しょうえい)牧場は、いまも「十勝ワイン」で名高い池田町の丘陵地にある。

大正時代に建てられた厩舎(きゅうしゃ)や草原のなかにのこる槲の大木が、牧場の昔日の面影をつたえ、変わることはない。

長次郎の北海道進出は、槲の大樹林をもとめることからはじまったが、やがて長次郎は経営の多角化と北海道の大自然を後世に残すことに力をそそぐようになる。

開拓で荒れた大地に幾種類もの樹木をうえて森をよみがえらせ、乳牛や競走馬の牧場を経営して産業にそだてた。

新田昭栄牧場のあるあたりは、日本でも晴天率が一二位を競うほど高く、夏はいつもぬけるような青空がひろがっているという。

幕末にうまれ、明治という時代に生きたこのふたりの男は晩年、牧場の青空の下で何を語りあったのだろうか。

育ちも経歴もまるで異なる好古と長次郎が互いに惹(ひ)かれあったのは、郷里を同じくしているということだけではなかったであろう。

ふたりが共有していたものは何だったのか。

家出同然に郷里をとびだし、「東洋のベルト王」となった長次郎の生涯にこそ、この問いかけへのこたえがあるように思われる。 |

|